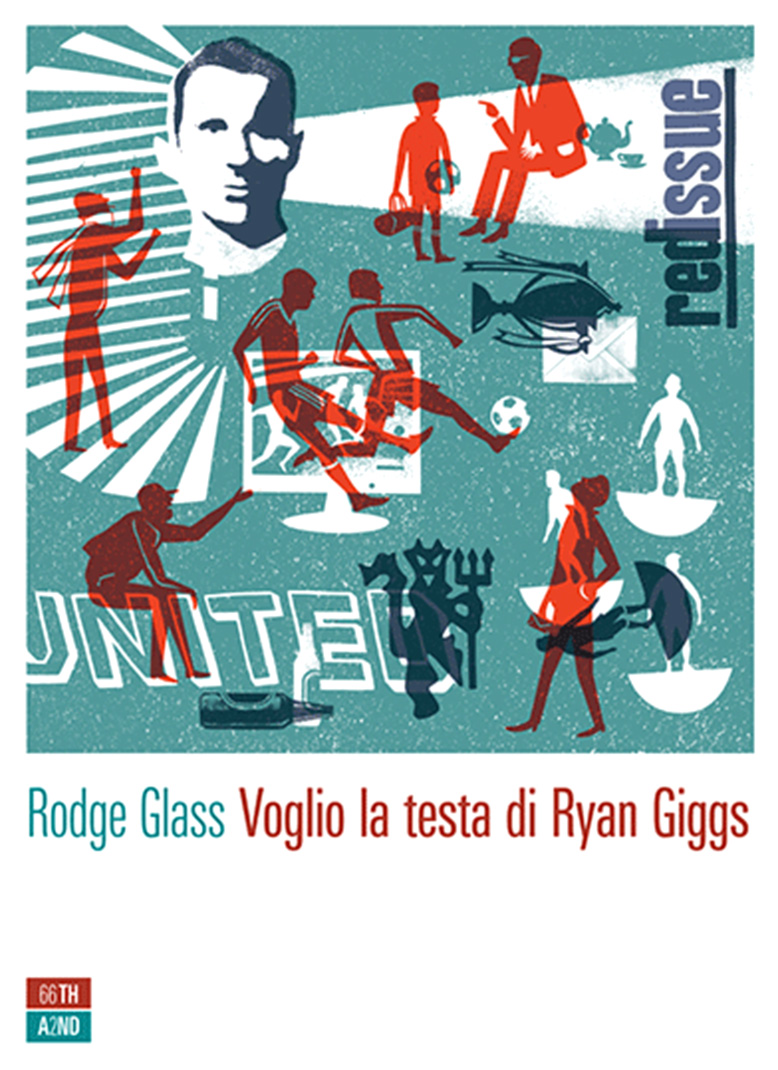

[Una riflessione su “Voglio la testa di Ryan Giggs” di Rodge Glass, ma anche su “Zero a Zero” di Paolo Geremei di Fabrizio Gabrielli]

di Fabrizio Gabrielli

Dopo aver sfogliato l’ultima pagina di Voglio la testa di Ryan Giggs (di Rodge Glass, edito in Italia da 66thand2nd) mi è soggiunto un pensamento che avevo già fatto, nella solitudine dell’abitacolo mentre fuori pioveva tutto il cielo, di ritorno dalla visione di Zero a Zero, quel film di Geremei che probabilmente, se hai una passione per il fulbo, mi stai leggendo da dentro il GRA e non sei uno di quelli che per ragioni di campanilismo non guardano le cose della Roma come i musulmani molto ortodossi non addentano carne non halal, nove su dieci hai visto anche tu.

Il pensamento, dalle fronde assai ramificate (e temo che finirò per ripercorrerle tutte, qua, depositando una parola su ogni ramo come bocciolo di primavera), aveva la radice più o meno in questo quesito: perché la letteratura calcistica ama così tanto gli sconfitti? Ma soprattutto: raccontandone le storie, quale sentimento vuole davvero suscitare?

Mi toccherà spiegare adesso, al volo, cosa intendo per letteratura calcistica e tutt’il resto.

Scrivendo letteratura calcistica, in corsivo, mi riferisco a quel congiunto miscellaneo di giornalismo, buono e cattivo, mainstream e underground, su carta rosa gialla verde blu e in pixel; alla musica; al cinema – documentari, mockumentàri, film; alla televisione – strillata, coi riff di pianoforte malinconici, recitata; e poi ai libri – fiction, non fiction, ibridazioni più o meno riuscite, che parla di calcio, e quindi di calciatori, e quindi di uomini, e quindi anche delle vite di altri uomini che passano del tempo a parlare, incitare, amare, odiare i calciatori, in una spirale di metanarrazione à colemaçon, come dicono in Francia.

La narrazione sportiva, a volte, il più delle volte, s’inerpica su vertigini iperglicemiche, e non è scevra di nuances bonsamaritane: il lettore, o lo spettatore, vuole, non necessariamente in quest’ordine, non necessariamente tutto tutte le volte, immedesimarsi, commuoversi, gioire, immergersi in epistemologie del tipo speleologia-della-memorabilia. Il lettore, o lo spettatore – che è il prodotto d’una tassonomia antropologica figlia dei tempi – non vuole incazzarsi, col racconto di pallone, perché gli vien detto che non deve incazzarsi col pallone. Gli viene insegnato che il livore, lì contestualizzato, è male, è sbagliato, è qualcosa da cui rifuggire. È un istinto basso. (Eppure anche i giochi muovono da istinti bassi, basilari. Il calcio è un gioco. Certi sillogismi si chiudono da sé).

Mikey Wilson, il personaggio del libro di Rodge Glass, invece, di risentimento, di rabbia ne ha a pacchi. Mike è stato un calciatore del Manchester United a inizio anni ’90. Nnon so se Glass l’abbia fatto coscientemente, in realtà non so neppure se c’ha mai pensato, ma io a Wilson ho dato le fattezze di quel ragazzo che chiude la fila nella famosa foto della Class of ’92 (la foto che segue, NDR), è stato sfortunato e non ha finito per condurre la carriera in cui sperava, in cui tutti i giovani che esordiscono in un grande club sperano. Mike ha continuato a giocare al pallone, ma soprattutto a seguire da tifoso i Red Devils, dolcemente ossessionato da una figura che ritiene artefice del suo insuccesso e, al contempo, rilucente immagine di quello-che-poteva-essere: Ryan Giggs.

Eric Harrison, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes e Terry Cooke

Mikey mi ha ricordato, a più riprese, Daniele Rossi – uno dei tre ragazzi attorno ai quali gira il docufilm di Geremei. Su Zero a Zero sono usciti due pezzi interessanti: il primo – che è un po’ un’elegia della sconfitta dentro e fuori dal calcio: “per esserci un centro”, cito un passaggio “c’è bisogno che esistano i margini” – su Lacrime di Borghetti. L’altro è un’intervista al regista per Stili di gioco, la rubrica che Daniele Manusia cura su Vice.

Prima di riprendere la macchina, la sera in cui ho visto Zero a Zero, stavo proprio con Manusia, e ci dicevamo come il percolato del film di Geremei, al netto della retorica, sia un distillato purissimo di cattiveria.

C’è una scena in cui Daniele Rossi lo si vede andare a segno con la maglia degli Allievi della Roma, in una finale. Il passaggio decisivo è di Francesco Totti. La maglia numero 10, però, la indossa Rossi.

[trailer del documentario Zero a Zero]

Rossi e Wilson, il personaggio di Glass, realtà e finzione, non-fiction e fiction-non-fiction, hanno in comune il fatto d’averci avuto la disgrazia di affiancare, essere annichiliti e finire per essere spazzati via, obnubilati, dall’immagine immarcescibile di una specie di doppelganger più fortunato: qualcuno che ha ora lo sguardo che avrebbero avuto loro, il nome sulla maglia che sarebbe potuto essere il loro. Giggs in un caso, Totti nell’altro. Due calciatori che accentuano gli effetti della metafora ai limiti del grottesco proprio per l’anomalia della loro longevità in campo, sul piedistallo, da protagonisti indiscussi.

Dev’essere complicato accettare l’interruzione della propria carriera così in limine a qualcosa di molto più grande: per switch off di quel tipo, non può esistere il rimpianto. Figuriamoci allora quanto difficile da digerire possa essere assistere al reiterarsi della propria umiliazione, del proprio insuccesso, dell’incrinatura che la vita ha deciso di inferire alla tua esistenza per un periodo così lungo: Rossi, racconta, a un certo punto ha dato una capocciata a una porta di vetro. Poi, ammette di aver pensato anche al suicidio. (Non rivelo cosa succede a Wilson nel romanzo, non voglio spoilerare). In questo senso, sia il film di Geremei che VLTDRG sembrano – anzi, sono convinto che lo siano, e per questo molti dovrebbero vedere il film e leggere il libro, anche fuori dal GRA, anche lontani dall’epopea mancuniana – una riflessione profonda sulla gestione del livore di chi dal proscenio del calcio, in una maniera o nell’altra, s’è trovato – il più dei casi suo malgrado – escluso. Non del rimpianto, del rimorso, della nostalgia. Né della curiosità che si cela dietro l’ennesima slinding door che non si è schiusa. Ma del livore. Dell’odio.

E a proposito dell’odio, un altro aspetto interessante del libro di Rodge Glass, ora che ci penso, è che nella sua storia si annida, secondo me, la rilettura del concetto della lotta di classe nel terzo millennio.

I calciatori – è una generalizzazione, lo so, me ne scuso, ma è necessaria – catalogabili come promesse mancate sono l’esatto anello di congiunzione tra il proletariato e la classe agiata: in nessun altro campo come in quello del pallone-dei-grandi la sperequazione sociale è così facilmente ovviabile, così labile. Mikey Wilson è arrivato a un tanto così dai lembi sgualciti e sfuggevoli della ricchezza: non aver saputo – o potuto – afferrarli è la causa prima per la quale è affondato nelle paludi melmose del precariato lavorativo, emotivo. Mikey Wilson quindi è ragionevolmente, giustificatamente un incazzato sociale.

Anche se poi ogni domenica, e ogni mercoledì, lo trovano seduto sugli spalti, a incitare la cagione d’ogni sua sofferenza, i Red Devils, con un atteggiamento quasi autolesionista.

Quindi è per questo che amiamo le storie degli sconfitti? Perché ci piace farci del male? Personalmente non sono riuscito ad arrivare a una risposta quella sera, e neppure dopo aver letto il libro di Glass. Sarei tentato di rispondere perché abbiamo una certa predisposizione al sentimentalismo becero, ma mi pare una risposta banale. Forse perché compartecipiamo un quotidiano precipitare. Ma anche questa soluzione, convincermi, non è che mi convinca poi troppo.

__

Altre storie sul sito di Fabrizio Gabrielli.

Puoi trovare Fabrizio Gabrielli come conversedijulio su Twitter.

Il libro Sforbiciate su aNobii.