[Riceviamo e pubblichiamo con grandissimo piacere questo pezzo di Andrea Aloi, fondatore di Cuore, ex direttore del Guerin Sportivo, autore di Do di piede]

Un’autentica discussione calcistica d’impianto fútbologico da tenersi al bar davanti a un tavolino in fòrmica verde chiaro, non può né deve innescarsi documenti “alla mano” ma solo basandosi sulla memoria, su ciò che a memoria conosciamo. Ed ha come combustibile un’urgenza dettata dall’appartenere (il tifo migliore) o da pura necessità intellettuale (la scintilla scatta soprattutto in maschi ben carburati da apposite bevande, tra cui si segnalano il rosso della casa, la famosa grappa marca “Qualsiasi Basta Che Ce Ne Metti” e l’Amaro del Carabiniere. Per i bambini astanti è indicata la spuma ginger, che dà un po’ tono e alza l’età).

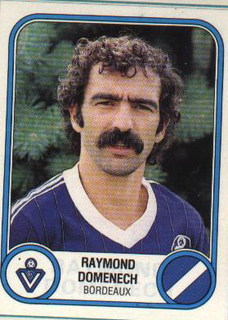

A memoria. “Par coeur” dicono i francesi, la cui nazionale di football da non poco tempo ci molesta e massimamente ha stressato le nostre parti intime quando allenatore dei Bleus era Raymond Domenech, ex giocatore diventato finalmente, con l’età matura, quel fior di cazzone rimbambito dall’astrologia che l’età verde – quando indossava baffoni alla Groucho Marx ed era la copia anastatica di Graeme Souness – lasciava appena intravedere (vedi foto, spesso nel mondo pelotero le somiglianze sono cruciali avvertimenti del destino). I Bleus: quelli “glocal” multicolori del 1998, con Blanc – l’attuale coach francese – che baciava la cuticagna di Barthez e Di Biagio, giusto contro la Francia, che spediva sulla traversa un rigore fatidico e quindi, fulminato, disumanamente perentorio cadeva sul prato di culo come un pezzo di domino. O come un burattino gioppino cui Atropo ha reciso i fili. Di Biagio aveva divisa interamente azzurra. Conosco chi è in grado di ricordare tutte le volte in cui la Nazionale ha indossato la tenuta monocolore, ma più ancora è esperto di nuances, colletti e bordini, oltre che di calzettoni. Parti secondarie della divisa, eppure così nodali per chiunque abbia ricordo di come si sentì davvero vestito da calciatore solo quando a undici anni, oltre alla maglia, gli vennero assegnati calzoncini e calzettoni. Il mio amico maniaco non vive in una villetta accanto a Jame Gumb, il serial killer del “Silenzio degli innocenti” , ha una casa in provincia di Pisa, una famiglia, una figlia, un lavoro da avvocato: nulla di riprovevole, a parte il tempo rubato alle ricerche calcistiche dal lavoro di avvocato. Dove eravamo? Alla Francia. E allora Zizou e Materazzi nel 2006: rivalutare Materazzi? Questione delicata. E l’umido bacio d’addio nel sottopasso di San Siro tra Materazzi e Mourinho, un po’ Lothar e Mandrake costretti dalla vita a guadagnarsi il pane (e bocù caviale) in fumetti diversi? Questione delicatissima.

A memoria. “Par coeur” dicono i francesi, la cui nazionale di football da non poco tempo ci molesta e massimamente ha stressato le nostre parti intime quando allenatore dei Bleus era Raymond Domenech, ex giocatore diventato finalmente, con l’età matura, quel fior di cazzone rimbambito dall’astrologia che l’età verde – quando indossava baffoni alla Groucho Marx ed era la copia anastatica di Graeme Souness – lasciava appena intravedere (vedi foto, spesso nel mondo pelotero le somiglianze sono cruciali avvertimenti del destino). I Bleus: quelli “glocal” multicolori del 1998, con Blanc – l’attuale coach francese – che baciava la cuticagna di Barthez e Di Biagio, giusto contro la Francia, che spediva sulla traversa un rigore fatidico e quindi, fulminato, disumanamente perentorio cadeva sul prato di culo come un pezzo di domino. O come un burattino gioppino cui Atropo ha reciso i fili. Di Biagio aveva divisa interamente azzurra. Conosco chi è in grado di ricordare tutte le volte in cui la Nazionale ha indossato la tenuta monocolore, ma più ancora è esperto di nuances, colletti e bordini, oltre che di calzettoni. Parti secondarie della divisa, eppure così nodali per chiunque abbia ricordo di come si sentì davvero vestito da calciatore solo quando a undici anni, oltre alla maglia, gli vennero assegnati calzoncini e calzettoni. Il mio amico maniaco non vive in una villetta accanto a Jame Gumb, il serial killer del “Silenzio degli innocenti” , ha una casa in provincia di Pisa, una famiglia, una figlia, un lavoro da avvocato: nulla di riprovevole, a parte il tempo rubato alle ricerche calcistiche dal lavoro di avvocato. Dove eravamo? Alla Francia. E allora Zizou e Materazzi nel 2006: rivalutare Materazzi? Questione delicata. E l’umido bacio d’addio nel sottopasso di San Siro tra Materazzi e Mourinho, un po’ Lothar e Mandrake costretti dalla vita a guadagnarsi il pane (e bocù caviale) in fumetti diversi? Questione delicatissima.

A questo punto è evidente che la discussione accademico-fútbologica di calcio non può fare a meno di gratuite digressioni. Di associazioni, mitologie, abduzioni, paralleli. Da giocare nel dibattito tutti in una volta, anche se si pretende di essere scienziati del calcio. È un errore assolutizzare l’osservazione scientifica, come insegna il filosofo austriaco Paul Feyerabend (1), figuriamoci l’osservazione del match e degli agonisti. Davanti al tavolo di fòrmica verde chiaro del bar, piuttosto, non può mancare, pena asfissia immediata del bate-boca, l’esperienza. Tornita dai suoi amici più cari: tempo, disillusione, speranza. Adesso, se metto il piede per bloccare la porta che sta per richiudersi dopo aver lasciato intravedere la parola portoghese bate-boca, e spio nella stanza del Brasile proprio a partire dal battibecco/bate-boca e da quello slittamento, colgo per l’ennesima volta l’aura sovranamente fútbologista di qualsiasi apelido, di qualsiasi soprannome brasiliano. Da Garrincha, uccellino che balzella come il polio-angelico Mané, ai due Juninho, Paulista e Pernambucano: si resta confitti ogni volta nella beatitudine pre-adolescente, sospesi tra Mompracem e i richiami degli irochesi nell’aria pura dei Grandi Laghi.

A questo punto è evidente che la discussione accademico-fútbologica di calcio non può fare a meno di gratuite digressioni. Di associazioni, mitologie, abduzioni, paralleli. Da giocare nel dibattito tutti in una volta, anche se si pretende di essere scienziati del calcio. È un errore assolutizzare l’osservazione scientifica, come insegna il filosofo austriaco Paul Feyerabend (1), figuriamoci l’osservazione del match e degli agonisti. Davanti al tavolo di fòrmica verde chiaro del bar, piuttosto, non può mancare, pena asfissia immediata del bate-boca, l’esperienza. Tornita dai suoi amici più cari: tempo, disillusione, speranza. Adesso, se metto il piede per bloccare la porta che sta per richiudersi dopo aver lasciato intravedere la parola portoghese bate-boca, e spio nella stanza del Brasile proprio a partire dal battibecco/bate-boca e da quello slittamento, colgo per l’ennesima volta l’aura sovranamente fútbologista di qualsiasi apelido, di qualsiasi soprannome brasiliano. Da Garrincha, uccellino che balzella come il polio-angelico Mané, ai due Juninho, Paulista e Pernambucano: si resta confitti ogni volta nella beatitudine pre-adolescente, sospesi tra Mompracem e i richiami degli irochesi nell’aria pura dei Grandi Laghi.

Poi si plana tranquillamente sull’incedere sapienziale di alcuni selezionati centrocampisti, da Ardiles a Beckenbauer a Pirlo. Sul perché di quelle vigili avanzate trigonometriche. Sull’impatto del piede di Suarez e l’infinito viaggio diagonale della sfera. Sulla punizione a tre dita di Roberto Carlos. Sulle mille squisitezze della copula tra scarpino e pallone favorite dal baricentro basso. Sulla democrazia fisica del football, che non chiude le porte nemmeno ai nani, purché armonici (Giovinco), oppure ai cippi basaltici come Brio e Mellberg, il difensore della nazionale svedese mobile quanto un pino del Norrbotten in una notte senza vento. E di qui esempi a pioggia.

Se si grida in due è perfetto, in tre è eccessivo, parola di Aldo Biscardi. Ma il chiasso urlato nelle tivù marginali, nonostante il massimo rispetto per le coronarie di Tiziano Crudeli, non è fútbologico: perché non è gratuito. La bolla di balle su questo o quell’altro grande colpo di mercato che perseguita e dopa l’afición nei lunghi mesi di intervallo, non è fútbologica: perché non è un piacere, ma una strategia di sopravvivenza per giornali a corto di fatti e di idee. Questa lettera a Omar Sivori, pubblicata in “Cara Juventus” (G.P.O. Editore Torino, 1965), è fútbologica:

“Prima ero in Seminario, ora sono uscito e sono entrato in una fabbrica qui a Prato.

In Seminario giocavo a calcio tutti i giorni, ed ero molto bravo ora gioco di rado, perché in fabbrica ho molto lavoro e quando ritorno sono stanco, e così mi passa la voglia di giocare. Vorrei giocare con la Juventus, questo è il mio grande desiderio, e per questo mi rivolgo a te, che sei il personaggio più importante della Juventus, dimmi cosa debbo fare ancora. Per dirti la verità sono uscito dal Seminario con questo desiderio: scriverò a Sivori, e lui mi dirà qualche cosa, e che debbo fare ancora e se mi ci prendono a giocare”. Firmato Mezzetti Adriano, Prato.

Mazzocchi Giancarlo di Tarsagno (Parma) invece scrive:

“Sono un suo ammiratore e un suo fedele tifoso. Mi piace moltissimo il gioco del calcio; però sono nato con i piedi storti e ho subito vari interventi chirurgici, ma sono guarito quasi perfettamente. Vorrei sapere da lei, signor Sivori, se potrò giocare e in che ruolo”.

Ecco: quel “quasi perfettamente” è perfettamente fútbologico.

Qualche volta si apre la porta della sacrestia, un passo affrettato graffia la magica atmosfera del bate-boca e una persona a scelta tra padre, moglie, capo infermiere, badante (all’oscuro del significato di “regola del vantaggio”, “classifica avulsa” o “problema di girarsi”; anzi, giusto da quell’oscurità resa ancora più sospettosa e apprensiva) ammonisce: “Siete lì da un’ora che parlate di niente”. Sappiano, fútbologisti e aspiranti tali, regolarsi. Dura e ingrata può essere la loro milizia.

*(1) Nato troppo tardi per il Wunderteam di Hugo Meisl, Feyerabend ha comunque lasciato un segno nella storia del calcio col suo saggio più famoso, “Contro il Metodo”. Ritenuto a torto un fondamentale saggio di filosofia della scienza, in realtà “Contro il Metodo” attacca le convenzioni del vecchio paradigma tattico e apre teoricamente la strada al Sistema di Chapman: centromediano non più metodista ma arretrato in difesa a marcare il centravanti avversario e terzini spostati sulle fasce a prendersi cura delle ali.*